…..Galileo Galilei: la vita

…..Galileo Galilei: la vita

Galileo Nasce a Pisa il 15 febbraio 1564 da famiglia abbastanza agiata. Il padre è il musicista Vincenzo Galilei, la madre Giulia degli Ammannati. Galileo studia letteratura e logica a Firenze dove si trasferisce con la famiglia nel 1574. Nel 1581 entra nella facoltà di medicina dell’Università di Pisa, ma con interesse molto relativo. Lasciata l’università pisana ritorna a Firenze. Qui inizia a sviluppare una vera passione per la meccanica, costruendo macchine complesse e approfondendo la matematica. Si avvicina alla fisica sotto la guida di Ostilio Ricci.

Sono di questo periodo i primi teoremi di geometria e meccanica, mentre, analizzando gli studi di Archimede nel 1586, scopre la “bilancetta” per determinare il peso specifico dei corpi (la celebre bilancia idrostatica). Nel 1589 ottiene la cattedra di matematica all’Università di Pisa che manterrà fino al 1592; in questo periodo si interessa al movimento dei corpi in caduta libera e scrive il “De Motu”.

Nel 1593 Galileo viene chiamato a Padova dove la locale Università gli offre una prestigiosa cattedra di matematica, geometria e astronomia. Galileo accetta con entusiasmo e vi rimarrà fino al 1610. Intanto nel 1599 conosce Marina Gamba, che gli darà tre figli: Maria Celeste, Arcangela e Vincenzio.

E’ questo il periodo in cui guarda alla teoria copernicana del moto planetario con crescente interesse e particolare fiducia. Inizia le prime osservazioni con il cannocchiale costruito in Olanda, a cui Galileo apporterà continui e significativi miglioramenti. E’ proprio a Padova che compie le osservazioni della Luna nel dicembre 1609 che si concludono il 7 gennaio 1610 con la scoperta dei satelliti di Giove.

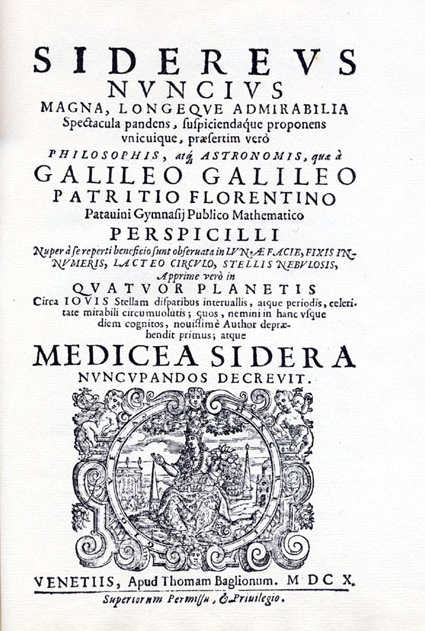

Nel marzo 1610 li annuncia nel “Sidereus Nuncius” e li battezza “Astri Medicei” in onore di Cosimo II de’ Medici, Gran Duca di Toscana.

La scoperta di un centro del moto che non fosse la Terra comincia a minare alla base la teoria tolemaica del cosmo. Le teorie astronomiche di Galileo Galilei vengono ben presto ritenute incompatibili con le verità rivelate dalla Bibbia e dalla tradizione aristotelica.

La scoperta di un centro del moto che non fosse la Terra comincia a minare alla base la teoria tolemaica del cosmo. Le teorie astronomiche di Galileo Galilei vengono ben presto ritenute incompatibili con le verità rivelate dalla Bibbia e dalla tradizione aristotelica.

Una prima conseguenza è un’ammonizione formale del cardinale Bellarmino. Galileo dopotutto non fa altro che confermare la teoria copernicana, teoria già conosciuta da tempo. Tuttavia con le sue osservazioni ne cambia non solo la visione matematica, ma la stessa essenza fisica.

L’Inquisizione ecclesiastica non sente ragioni, bolla come eretico questo impianto cosmologico e proibisce formalmente a Galileo di appoggiare tali teorie. Nel frattempo, il testo “De Revolutionibus Orbium Coelestium” di Copernico viene messo all’indice. Nell’aprile del 1630 Galileo, pur preoccupato dalla piega presa dagli eventi, non interrompe la sua straordinaria esplorazione scientifica, fino a scrivere il polemico e impietoso “Dialogo sui due Massimi Sistemi del Mondo”, nel quale le teorie copernicana e tolemaica vengono messe dialetticamente a confronto, concludendosi con un vero “massacro” della seconda. In un primo tempo concorda con il Vaticano alcune modifiche per poter far stampare l’opera, ma decide poi di stampare la versione integrale a Firenze, nel 1632.

Arrivata nelle mani di Papa Urbano VIII, costui ne proibisce la distribuzione e fa istituire dall’Inquisizione un processo contro Galileo.

Lo scienziato, ormai anziano e malato, viene chiamato a Roma e processato (1633). Imprigionato, minacciato di tortura, umiliato a vestire un misero sacco, Galileo abiura pubblicamente e viene condannato alla prigione a vita. Si dice che nell’occasione Galileo mormorasse fra i denti la celebre frase “eppur si muove“.

La pena viene poi commutata in ciò che oggi chiameremmo “arresti domiciliari”: gli viene concesso di scontare la pena nella sua villa di Arcetri, vicino a Firenze, carcere ed esilio fino alla morte, che lo coglie l’8 gennaio 1642, circondato da pochi allievi e nella quasi totale cecità.

Il Dialogo sui due Massimi Sistemi del Mondo

Il Dialogo, pubblicato a Firenze con un parziale imprimatur ecclesiastico, dopo laboriose trattative con Roma, ha lo scopo di difendere, mediante opportune argomentazioni, le teorie copernicane. E’ impostato sotto la forma di dibattito, diviso in quattro giornate, fra tre personaggi creati parzialmente dalla fantasia di Galileo. Due di questi, Filippo Salviati e Giovanfrancesco Sagredo, si riferiscono a figure effettivamente esistite e scomparse da pochi anni. Il primo è il difensore ufficiale delle tesi copernicane, mentre il secondo, nobile veneziano colto e liberale, ben disposto ad accettare le nuove idee, è una sorta di moderatore, posto fra Salviati ed il terzo personaggio, di pura fantasia, un certo Simplicio, sostenitore agguerrito di Aristotele. Il nome di quest’ultimo è già di per sé un chiaro indizio della tattica galileiana, volta a distruggere gli avversari, sotto la copertura dell’ossequio formale. Simplicio, pur essendo stato uno dei più celebri commentatori di Aristotele, manifesta nel nome la chiara allusione alla semplicità di spirito. Galileo utilizza i due scienziati come portavoce dei due massimi sistemi del mondo, cioè delle due teorie che in quel periodo andavano scontrandosi. Il terzo interlocutore rappresenta invece il discreto lettore, l’intendente di scienza, colui a cui è destinata l’opera: interviene infatti nelle discussioni chiedendo delucidazioni, contribuendo con argomenti più colloquiali, comportandosi come un medio conoscitore di scienza.

La scena del Dialogo, è palazzo Sagredo, a Venezia. Nel proemio, indirizzato al discreto lettore, il tono moderno usato da Galileo, unito all’uso della lingua italiana, testimonia un modo di comunicare ben più sciolto di quello in uso nel mondo accademico tradizionale. Ritorna in esso un argomento già utilizzato precedentemente: “…E’ mio consiglio nella presente fatica mostrare alle nazioni forestiere, che di questa materia se ne sa in Italia, e particolarmente in Roma, quanto possa averne immaginato la diligenza oltremontana …” Questa frase punta sull’orgoglio nazionale, coniugato, però ad un’accorta allusione alle idee del pontefice: “… Il rimettersi ad asserir la fermezza della Terra, e prender il contrario solamente per capriccio matematico, non nasce da non aver contezza di quant’altri ci abbia pensato, ma, quando altro non fusse, da quelle ragioni che la pietà, la religione, il conoscimento della divina onnipotenza, e la coscienza della debolezza dell’ingegno umano, ci somministrano …” La sua tattica ossequiosa cerca di esprimere con furbizia la volontà e l’esigenza di dimostrare la sua verità, senza mai però accusare apertamente le ferme convinzioni della Chiesa.

La prima giornata è dedicata essenzialmente alla contestazione radicale della cosmologia aristotelica, in particolare alla distinzione dei corpi fra celesti e sublunari. Nella seconda e terza giornata cerca di dimostrare la possibilità dei moti terrestri, ricorrendo all’argomento della relatività del moto e ovviando con la dialettica alla mancanza di prove dirette. La quarta introduce, infine, quello che, per Galileo, è l’argomento più valido a sostegno dei movimenti terrestri: l’esistenza delle maree. Ma, ciò che è più importante è il tipo di argomentazioni usato costantemente dallo scienziato pisano. Anche se egli rimprovera spesso a Simplicio, per il tramite di Salviati, di fare uso di fioretti rettorici, non esita a servirsi degli stessi, quando se ne presenti l’occasione. Un esempio è piuttosto significativi a riguardo. Salviati cerca di mettere in difficoltà Simplicio, accusandolo di essere in disaccordo con le sue stesse premesse aristoteliche. Salviati: “non afferm’egli (Aristotele) che quello che l’esperienza e il senso ci dimostra, si deve anteporre a ogni discorso, ancorchè ne paresse assai ben fondato? e questo non lo dic’egli risolutamente e senza punto titubare?’’. Simplicio è costretto ad ammetterlo: “Dicelo”. Salviati allora affonda: “Adunque di queste due proposizioni, che sono ambedue dottrina d’Aristotile, questa seconda, che dice che bisogna anteporre il senso al discorso, è dottrina molto più ferma e risoluta che l’altra, che stima il cielo inalterabile. E però più aristotelicamente filosoferete dicendo: << il cielo è alterabile, perché così mi mostra il senso>>, che se direte: << il cielo è inalterabile, perché così persuade il discorso ad Aristotile>>”. In pratica lo mette in chiara difficoltà proprio utilizzando le stesse argomentazioni usate da Aristotele.

Il Dialogo si chiude astutamente con un’apertura conciliante nei confronti della dottrina della Chiesa. A Simplicio, che, pur riconoscendo l’ingegnosità dei discorsi di Salviati intorno alle maree, ha obiettato che la divinità avrebbe potuto dare origine a questi fenomeni anche in modi del tutto inconcepibili dalla mente umana, lo stesso Salviati (cioè Galileo) risponde: “Mirabile e veramente angelica dottrina …’’. A cui Sagredo aggiunge: “… Ed in tanto potremo, secondo il solito, andare a gustare de’ nostri freschi nella gondola che ci aspetta.’’

Nell’opera viene abbandonata la forma tradizionale di impianto scientifico e, scegliendo la forma del dialogo, si dà vita ad una vera e propria vivacissima “comedia filosofica”, in cui la tesi copernicana si nasconde e si vela sapientemente per sfuggire ai sospetti dell’Inquisizione. D’altra parte però, l’ironia generata dal confronto e dallo scontro tra i tre interlocutori mette in luce il suo vero scopo: la salda e razionale coscienza scientifica di Sagredo e Salviati contrapposta all’ingenuità ed all’ostinazione del personaggio quasi comico di Simplicio, “filosofo peripatetico, al quale pareva che niuna cosa ostasse maggiormente per l’intelligenza del vero, che la fama acquistata nell’interpretazioni Aristoteliche”.

Purtroppo sono proprio le qualità artistiche del Dialogo, l’ ironia non troppo velata, la sottile e attenta caratterizzazione umana ed intellettuale dei personaggi, a rivelare ai contemporanei la portata rivoluzionaria dell’opera, ed a portare il suo autore ad un drammatico destino. Proprio nel ritratto di Simplicio, così audacemente ancorato nelle sue certezze, si riconoscerà il papa Urbano VIII. Quindi il Dialogo dei Massimi sistemi verrà sequestrato, Galileo processato e costretto ad abiurare. Come conseguenza la scienza italiana non troverà più sbocchi in patria ed i grandi progressi si svilupperanno al di fuori dei suoi confini.

Il processo, la condanna e la (tardiva) riabilitazione

E’ interessante notare che la teoria copernicana, per un lungo periodo, non fu assolutamente condannata: solo quando Galileo dimostrò di sostenerla apertamente la Chiesa passò all’azione. Il motivo di questa pacifica convivenza tra Chiesa e dottrina copernicana, che comunque minacciava le Scritture sostenendo un Sole immobile, mentre invece nella Bibbia si trovava chiaramente scritto che fu ordinato al Sole di fermarsi, é essenzialmente questo : la teoria copernicana si presentava come un modello essenzialmente ”geometrico” e matematico. Un’ipotesi e nulla più, una rappresentazione astratta. Galilei invece, proprio attraverso le osservazioni compiute con il suo cannocchiale, dimostrò che la teoria copernicana era una realtà fisica : la Terra girava effettivamente intorno al Sole e non stava ferma, “eppur si muove” !

Va tenuto presente che l’atteggiamento ed il processo a cui viene sottoposto Galileo è molto diverso da quello subito da Giordano Bruno, non solo nelle sue conclusioni: Bruno é condannato al rogo , Galileo abiura , ossia firma un documento dove c’é scritto che le sue teorie sono false e si salva. E’ stato anche spesso criticato per aver fatto ”marcia indietro” , rinunciando alle sue teorie, pur di scampare al rogo. In realtà c’é una questione di fondo più profonda: la diversità degli atteggiamenti di questi due intellettuali, dai loro interessi. Galilei é uno scienziato più che un filosofo. Di Galileo ci ricorderemmo comunque malgrado la sua figura, perché i risultati sarebbero comunque tangibili. Ma se Giordano Bruno avesse abiurato, sarebbe rimasto un personaggio anonimo e pressoché sconosciuto. Le idee filosofiche non valgono come le dimostrazioni pratiche. Galilei può permettersi di pensare: “io ho firmato il documento, sono salvo e posso proseguire i miei studi, però la verità da me sostenuta continua ad essere vera: la Terra continua a muoversi con o senza di me!”

I processi galileiani in realtà sono due: il primo avviene in seguito alla pubblicazione del Sidereus Nuncius, nel quale vengono riportate “solo” le sue scoperte astronomiche, che però già dimostrano la verità della teoria copernicana. In questo processo non si può arrivare a condannare Galileo, bensì la dottrina copernicana che potendo essere riconosciuta valida in ambito fisico va contro i principi della Chiesa. Galileo è per il momento soltanto un incolpevole testimone oculare di fenomeni che potrebbero sostenere una visione alterata della realtà. Egli non si erge ancora a sostenitore della teoria rivoluzionaria. Tuttavia in questa condanna indiretta vi é anche un ammonimento rivolto a Galileo che viene “invitato” a non sostenere più queste dottrine “pericolose”. Lui obbedisce perché vuole rimanere un ” buon cristiano ” per tutta la vita . Forse lo farebbe anche, ma ha molti amici che svolgono incarichi importanti nell’ ambito della Chiesa e che gli consigliano teologicamente come poter difendere le sue dottrine; questo dimostra come anche nella Chiesa vi fossero, accanto alle personalità più retrograde, anche uomini innovatori e pronti ad accogliere le novità. In particolare tra i suoi amici c’é proprio il cardinale Maffeo Barberini, che in quegli anni viene nominato papa col nome di Urbano VIII. A Galileo pare proprio questo il momento migliore per tornare sulla questione copernicana.

Lo stesso papa propone il titolo per l’opera di Galileo, dove si indica chiaramente la volontà di esporre la dottrina copernicana, ma solo confrontandola criticamente con il sistema tolemaico – aristotelico , che era quello più classico e favorito dalla Chiesa. La parola ”dialogo” implica infatti proprio un aperto dibattito tra due personaggi, uno che difende la teoria copernicana e l’ altro quella tolemaica, con un terzo personaggio che fa da ”arbitro“. Nonostante la pubblicazione sia spalleggiata dal papa, il modo di scrivere e l’ironia che permea il dialogo non può non far scattare la censura e la condanna.

La sentenza della Chiesa è dura ed impone l’abiura dello scienziato se vuole aver salva la vita: “ … diciamo, pronunziamo, sentenziamo e dichiariamo che tu, Galileo sudetto, per le cose dedotte in processo e da te confessate come sopra, ti sei reso a questo S.° Off.° veementemente sospetto d’eresia, cioè d’aver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle Sacre e divine Scritture, ch’il sole sia centro della terra e che non si muova da oriente ad occidente, e che la terra si muova e non sia centro del mondo, e che si possa tener e difendere per probabile un’opinione dopo esser stata dichiarata e diffinita per contraria alla Sacra Scrittura; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure e pene dai sacri canoni e altre constitutioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate. Dalle quali siamo contenti sii assoluto, pur che prima, con cuor sincero e fede non finta, avanti di noi abiuri, maledichi e detesti li sudetti errori e eresie, e qualunque altro errore e eresia contraria alla Cattolica e Apostolica Chiesa, nel modo e forma da noi ti sarà data. E acciocché questo tuo grave e pernicioso errore e transgressione non resti del tutto impunito, e sii più cauto nell’avvenire e essempio all’altri che si astenghino da simili delitti, ordiniamo che per publico editto sia proibito il libro de’ Dialoghi di Galileo Galilei. Ti condaniamo al carcere formale in questo S.° Off.° ad arbitrio nostro; e per penitenze salutari t’imponiamo che per tre anni a venire dichi una volta la settimana li sette Salmi penitenziali: riservando a noi facoltà di moderare, mutare o levar in tutto o parte, le sodette pene e penitenze.”

A questa condanna segue l’abiura dello scienziato: “Io Galileo, figlio di Vincenzo Galileo di Fiorenza, dell’età mia d’anni 70, constituto personalmente in giudizio, e inginocchiato avanti di voi Eminentissimi e Reverendissimi Cardinali, in tutta la Republica Cristiana contro l’eretica pravità generali Inquisitori; avendo davanti gl’occhi miei li sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo adesso, e con l’aiuto di Dio crederò per l’avvenire, tutto quello che tiene, predica e insegna la Santa Cattolica e Apostolica Chiesa. Ma perché da questo Santo Officio, per aver io, dopo d’essermi stato con precetto dall’istesso giuridicamente intimato che omninamente dovessi lasciar la falsa opinione che il Sole sia centro del mondo e che non si muova, e che la Terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi tenere, difendere né insegnare in gualsivoglia modo, né in voce né in scritto, la detta falsa dottrina, e dopo d’essermi notificato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, scritto e dato alle stampe un libro nel quale tratto l’istessa dottrina già dannata e apporto ragioni con molta efficacia a favor di essa, senza apportar alcuna soluzione, sono stato giudicato veementemente sospetto d’eresia, cioè d’aver tenuto e creduto che il Sole sia centro del mondo e imobile e che la Terra non sia centro e che si muova; pertanto, volendo io levar dalla mente delle Eminenze Vostre e d’ogni fedel Cristiano questa veemente sospizione, giustamente di me conceputa, con cuor sincero e fede non finta abiuro, maledico e detesto li sudetti errori e eresie, e generalmente ogni e qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla S.ta Chiesa; e giuro che per l’avvenire non dirò mai più né asserirò, in voce o in scritto, cose tali per le quali si possa aver di me simil sospizione; ma se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d’eresia lo denonziarò a questo S. Offizio, o vero all’Inquisitore o Ordinario del luogo, dove mi trovarò. Giuro anco e prometto d’adempire e osservare intieramente tutte le penitenze che mi sono state o mi saranno da questo Santo Officio imposte; e contravenendo ad alcuna delle mie dette promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi che sono da’ sacri canoni e altre costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate. Così Dio m’aiuti e questi suoi santi Vangeli, che tocco con le proprie mani. Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obligato come sopra; e in fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abiurazione e recitatala di parola in parola, in Roma, nel Convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633. Io Galileo Galilei ho abiurato come di sopra, mano propria”.

Così egli può trascorrere il resto della sua vita nella sua casa di Arcetri, nei pressi di Firenze, assistito dalla figlia, aiutato nelle ricerche dagli allievi e venerato da coloro che venivano a incontrarlo anche da molto lontano. Muore nel 1642 .

La “riabilitazione” dello scienziato da parte della Chiesa Cattolica arriva solo nel 1822, 180 anni dopo la sua morte, con la concessione dell’imprimatur all’opera “Elementi di ottica e astronomia” del canonico Settele, che dava come teoria consolidata e del tutto compatibile con la fede cristiana il sistema copernicano. A riprova di tale accettazione, nell’edizione aggiornata del 1846, tutte le opere sul sistema copernicano vengono tolte dall’Indice. Tuttavia, papa Giovanni Paolo II nel 1979 auspica ancora che l’esame del caso Galilei sia ulteriormente approfondito. Egli dice testualmente:

“… io auspico che teologi, scienziati e storici, animati da uno spirito di sincera collaborazione, approfondiscano l’esame del caso Galileo e, nel leale riconoscimento dei torti, da qualunque parte provengano, rimuovano le diffidenze che quel caso tuttora frappone, nella mente di molti, alla fruttuosa concordia tra scienza e fede, tra Chiesa e mondo. A questo compito che potrà onorare la verità della fede e della scienza, e di schiudere la porta a future collaborazioni, io assicuro tutto il mio appoggio.” Lasciando ancora aperti dubbi non del tutto risolti: “… Le varie concordanze che ho rammentato non risolvono da sole tutti i problemi del caso Galileo, ma cooperano a creare una premessa favorevole per una loro onorevole soluzione, uno stato d’animo propizio alla composizione onesta e leale dei vecchi contrasti.”

Il 3 luglio 1981 viene istituita un’apposita “commissione di studio” che concluderà i lavori solo 11 anni dopo. Nella relazione finale, datata 31 ottobre 1992, il cardinale Poupard ammette che la condanna del 1633 fu ingiusta, per un’indebita commistione di teologia e cosmologia pseudo-scientifica ed arretrata, ma afferma anche che essa poteva essere giustificata dal fatto che Galileo sosteneva una teoria radicalmente rivoluzionaria senza fornire prove scientifiche sufficienti a permettere l’approvazione delle sue tesi da parte della Chiesa.

Assolto si, ma non senza colpe …

Galileo astrologo ?

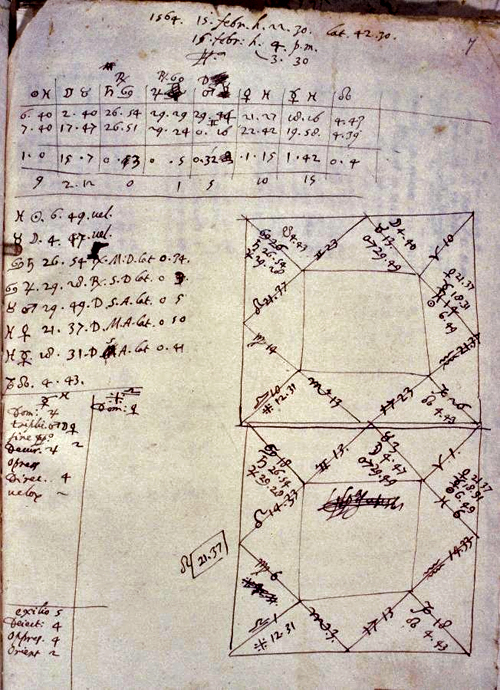

Spesso si legge che il grande scienziato pisano sia stato anche un attivo e fervente astrologo. Probabilmente sono gli stessi astrologi che tendono a sottolineare questa sua attività per avere un “collega” particolarmente significativo che avvalori il loro “mestiere” e gli dia valenza scientifica: “se lo faceva il sommo scienziato, possiamo farlo anche noi!” In realtà quella di tracciare oroscopi per Galileo è stata un’attività veramente marginale ed in certo senso “obbligatoria”. Egli aveva l’incarico istituzionale di lettore di matematica all’Università di Padova, che tradizionalmente comportava anche l’insegnamento agli studenti di medicina dei rudimenti per fare gli oroscopi ai loro pazienti. Bisogna ricordare che eravamo tra il 1500 e il 1600 e la scienza di Ippocrate non era proprio come quella di oggi … Galileo ebbe in Toscana una formazione matematica, meccanica e ingegneristica, del tutto estranea all’astrologia che molto probabilmente fu costretto ad imparare solo a Padova. D’altra parte però, alla fine del Rinascimento, la figura del “matematico” si confondeva spesso con quella dell’astrologo, che a sua volta era legata alla scienza dell’osservazione delle stelle. Quest’ultima si sarebbe evoluta in astronomia proprio grazie al contributo decisivo dato dallo scienziato pisano attraverso le sue scoperte al telescopio. Va tuttavia considerato che Galileo ebbe per quasi tutta la vita grossi problemi finanziari e non ci si deve stupire se nel periodo padovano abbia ricevuto da alcuni suoi allievi compensi in denaro per oroscopi fatti su commissione. Alla Biblioteca Nazionale di Firenze si conservano inoltre delle “carte natali”, calcoli astronomici ed oroscopi fatti per puro gioco che Galileo decise di conservare e riguardanti sé stesso, le figlie e l’amico Giovanfrancesco Sagredo (uno degli attori del Dialogo sopra i Massimi Sistemi).

Copia dell’oroscopo che Galileo fece per sé stesso, conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze

Ma soprattutto Galileo utilizzò l’astrologia a scopo politico quando i potenti lo gradivano o lo volevano: calcolò, ad esempio, l’oroscopo del granduca di Toscana Ferdinando I su richiesta della moglie. Sembra che fosse molto favorevole. Peccato che il nobile signore morì due settimane dopo! La stessa dedica del Sidereus Nuncius al granduca Cosimo II contiene alcuni riferimenti astrologici. In fin dei conti, ai tempi di Galileo la figura dello scienziato professionista non esisteva ancora ed egli aveva bisogno di un “mecenate” per portare avanti i suoi studi scientifici, adattandosi perciò agli usi e costumi del tempo.

Questi gli unici fatti. Né d’altra parte Galileo si espresse apertamente e pubblicamente riguardo all’astrologia per le ovvie ragioni pratiche menzionate precedentemente. Sappiamo però che nel 1630 scrisse a Tommaso Campanella dicendo di non crederci. Tre anni dopo, in una lettera ad Elia Diodati, Galileo mostrò un analogo scetticismo riguardo alle credenze astrologiche del celebre matematico e astrologo francese Morin de Villefranche.

Molto più vero è il fatto che le osservazioni astronomiche strumentali di Galileo misero in crisi non solo la filosofia aristotelica ma anche l’astrologia: la nuova scienza astronomica cancellò infatti la distinzione tra un cielo sacro inaccessibile ed incorruttibile ed una Terra, centro dell’Universo, ma anche ricettacolo di tutti i mali. Non dimentichiamo poi che dire che la Terra era un corpo celeste come tutti gli altri, significava anche smentire la possibilità che gli astri fossero la causa remota e primaria di tutti i processi terrestri di alterazione e corruzione.

Malgrado Galileo ed il suo insegnamento l’astrologia gode ancora di ottima salute ………………

Domenico Licchelli, Vincenzo Zappalà (2009) – 2014

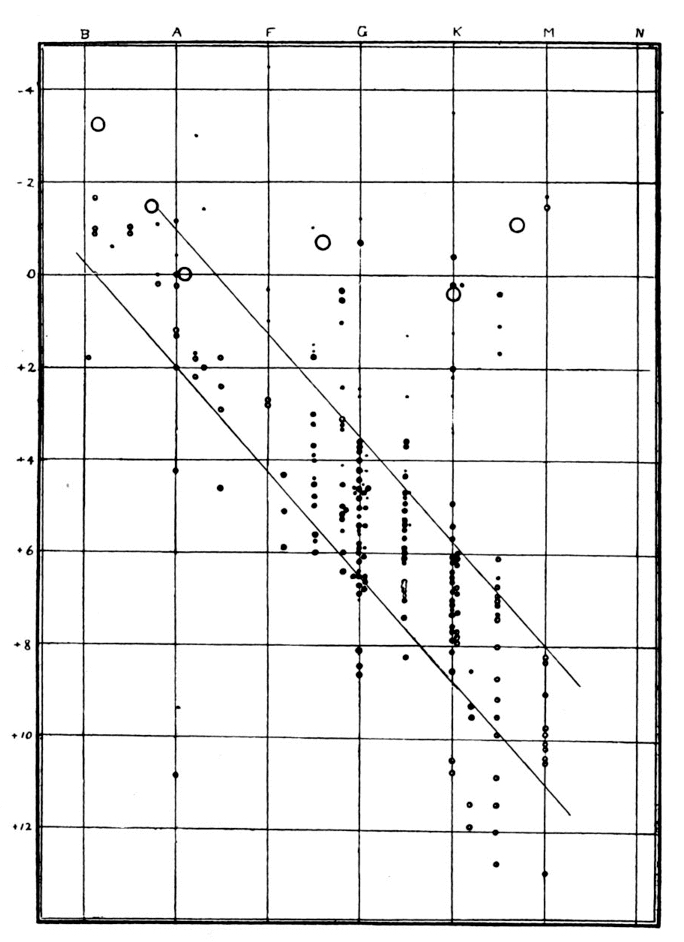

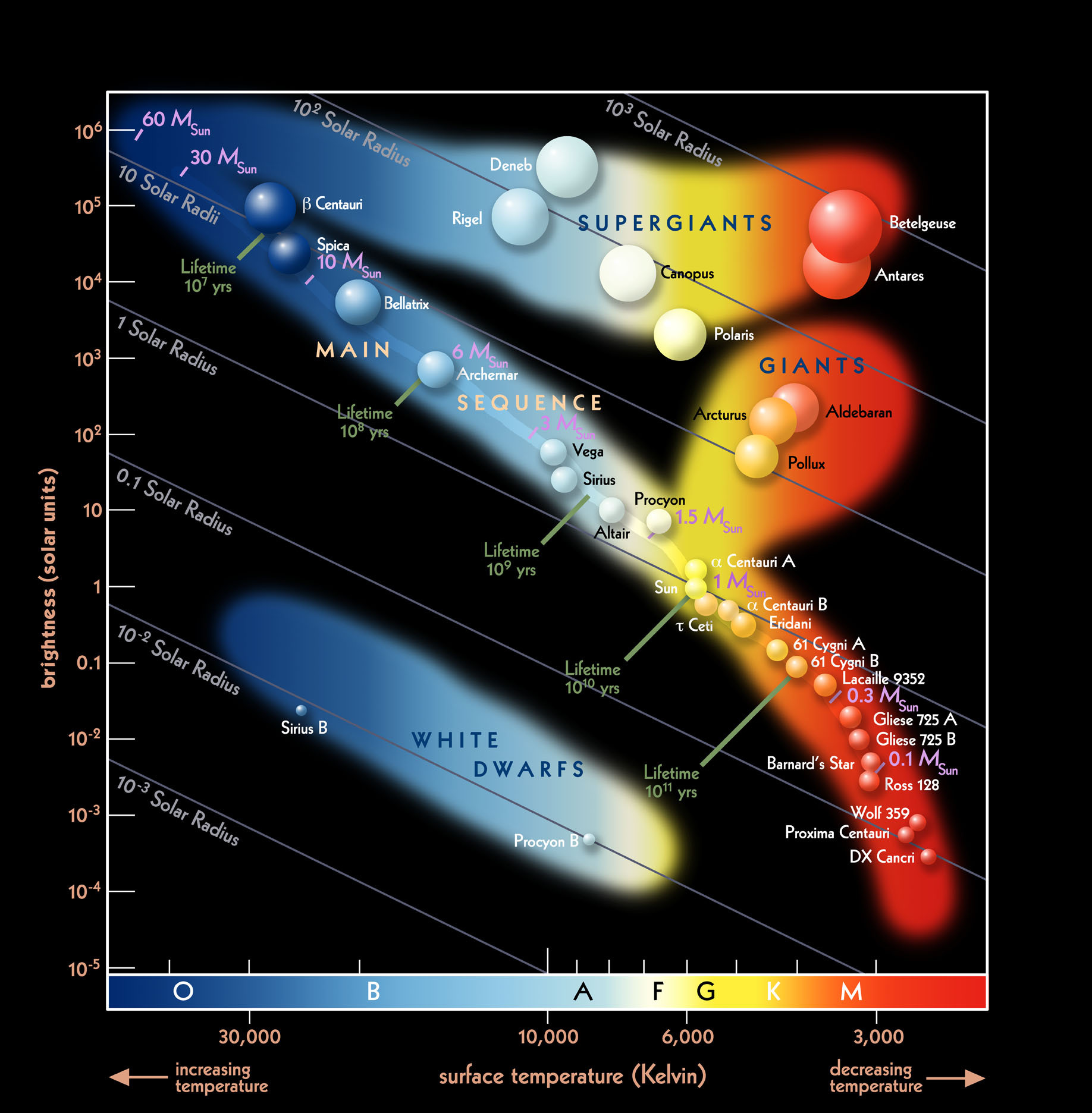

..Se fossi vissuto qualche secolo fa, ciò che sto per dirvi mi avrebbe fatto sicuramente finire sul rogo. Oggi, invece, alcune considerazioni scientifiche poco “ortodosse” che sto per esprimere getterebbero una luce scarsamente professionale sulla mia persona. Sarei comunque “distrutto”. In fondo, però, mi sento scusato, dato che faccio tutto ciò solo e soltanto per dimostrare come il diagramma HR, mai abbastanza celebrato, sia la vera pietra di Rosetta dell’astrofisica, lo strumento più importante per la comprensione degli scopi e delle fasi creative ed evolutive delle stelle e, quindi, dell’intero Universo. Per comprendere meglio la straordinaria scoperta dei due scienziati (Ejnar Hertzsprung e Henry Norris Russell) e l’immensa ricaduta sull’evoluzione dell’intero Universo, è però necessario partire un po’ da lontano e risolvere (o tentare di risolvere) alcuni problemi ben più assillanti e misteriosi. In altre parole, dobbiamo sistemare alcuni concetti fondamentali………

..Se fossi vissuto qualche secolo fa, ciò che sto per dirvi mi avrebbe fatto sicuramente finire sul rogo. Oggi, invece, alcune considerazioni scientifiche poco “ortodosse” che sto per esprimere getterebbero una luce scarsamente professionale sulla mia persona. Sarei comunque “distrutto”. In fondo, però, mi sento scusato, dato che faccio tutto ciò solo e soltanto per dimostrare come il diagramma HR, mai abbastanza celebrato, sia la vera pietra di Rosetta dell’astrofisica, lo strumento più importante per la comprensione degli scopi e delle fasi creative ed evolutive delle stelle e, quindi, dell’intero Universo. Per comprendere meglio la straordinaria scoperta dei due scienziati (Ejnar Hertzsprung e Henry Norris Russell) e l’immensa ricaduta sull’evoluzione dell’intero Universo, è però necessario partire un po’ da lontano e risolvere (o tentare di risolvere) alcuni problemi ben più assillanti e misteriosi. In altre parole, dobbiamo sistemare alcuni concetti fondamentali………

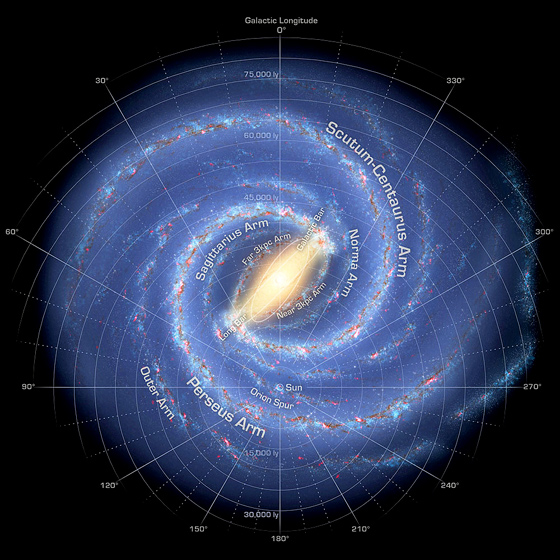

Il nostro Sistema Solare giace nella parte interna del Local Arm, la cosiddetta “zona abitabile galattica” ad una distanza dal centro della galassia di circa 26000 a.l.. Lo spessore del Local Arm è di 3500 a.l. ed ha una lunghezza di 10000 a.l. La nostra posizione periferica nella Via Lattea è stata scoperta dall’astronomo americano Harlow Shapley agli inizi del XX secolo. Grazie alle sue osservazioni non solo evidenziò che la nostra galassia era più grande di quanto ritenuto fino ad allora ma, grazie alle proprie convinzioni copernicane, comprese che la Terra con i suoi egocentrici terrestri, oltre a non essere il centro del Sistema Solare, non è neanche il centro della Via Lattea. Non è stato facile riuscire a capire la nostra posizione nella Via Lattea poiché siamo all’interno di essa, ma Shapley osservando i corpi celesti all’esterno della fascia biancastra che solca i nostri cieli notturni (la galassia osservata di taglio) riuscì ad individuare degli ammassi globulari che presentavano una luminosità ed una concentrazione di stelle maggiore in certe direzioni mentre si diradavano pian piano in altre. Da qui ipotizzò che la Terra giace in una regione periferica della Via Lattea dato che si ha una maggiore concentrazione di stelle in corrispondenza della costellazione del Sagittario, in cui doveva trovarsi quindi il centro galattico. Queste ipotesi hanno trovato definitiva conferma nelle indagini radioastronomiche sviluppatesi dopo la seconda guerra mondiale.

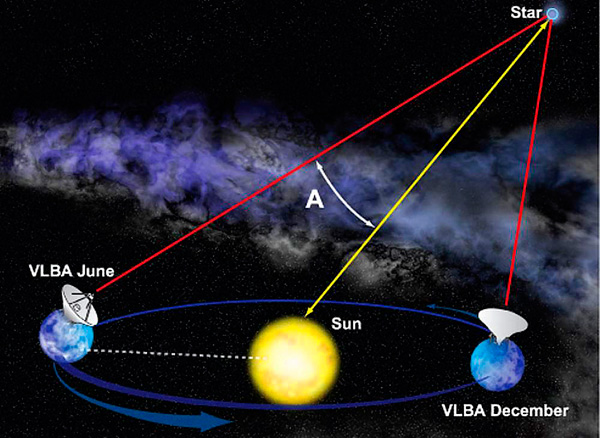

Il nostro Sistema Solare giace nella parte interna del Local Arm, la cosiddetta “zona abitabile galattica” ad una distanza dal centro della galassia di circa 26000 a.l.. Lo spessore del Local Arm è di 3500 a.l. ed ha una lunghezza di 10000 a.l. La nostra posizione periferica nella Via Lattea è stata scoperta dall’astronomo americano Harlow Shapley agli inizi del XX secolo. Grazie alle sue osservazioni non solo evidenziò che la nostra galassia era più grande di quanto ritenuto fino ad allora ma, grazie alle proprie convinzioni copernicane, comprese che la Terra con i suoi egocentrici terrestri, oltre a non essere il centro del Sistema Solare, non è neanche il centro della Via Lattea. Non è stato facile riuscire a capire la nostra posizione nella Via Lattea poiché siamo all’interno di essa, ma Shapley osservando i corpi celesti all’esterno della fascia biancastra che solca i nostri cieli notturni (la galassia osservata di taglio) riuscì ad individuare degli ammassi globulari che presentavano una luminosità ed una concentrazione di stelle maggiore in certe direzioni mentre si diradavano pian piano in altre. Da qui ipotizzò che la Terra giace in una regione periferica della Via Lattea dato che si ha una maggiore concentrazione di stelle in corrispondenza della costellazione del Sagittario, in cui doveva trovarsi quindi il centro galattico. Queste ipotesi hanno trovato definitiva conferma nelle indagini radioastronomiche sviluppatesi dopo la seconda guerra mondiale. Recenti indagini da parte di Xu et al. (2013) mediante lo studio della cinematica e della distanza (usando il metodo della parallasse trigonometrica) di un campione di 30 masers distribuiti lungo il Local Arm hanno contribuito a modificare tale concezione. I masers sono dei corpi celesti, tipicamente all’interno di nubi molecolari, il cui nome è un acronimo che significa “amplificazione di microonde per effetto di emissione stimolata di radiazione”. In seguito ad una collisione oppure per via di irraggiamento esterno, alcuni composti come acqua (H2O), metanolo (CH3OH) o radicali idrossili (OH) vengono “pompati” dallo stato energetico fondamentale fino a popolare un livello metastabile, da cui decadono successivamente su uno di energia inferiore emettendo radiazione con basse frequenze, le microonde. Nello spettro di emissione di questi oggetti le righe che evidenziano tale fenomeno risultano essere molto strette, adatte perciò per accurate misurazioni. Il metodo della parallasse trigonometrica (Figura 2) consiste nel registrare la collocazione dell’oggetto considerato rispetto allo sfondo celeste da due posizioni differenti dell’orbita terrestre a distanza di 6 mesi l’una dall’altra. In questo modo, nota la distanza (d) Terra-Sole (pari ad 1 UA) e l’angolo A sotteso dall’oggetto, si può ricavare la distanza oggetto-Sole (x), mediante la formula seguente: x=d/tangA

Recenti indagini da parte di Xu et al. (2013) mediante lo studio della cinematica e della distanza (usando il metodo della parallasse trigonometrica) di un campione di 30 masers distribuiti lungo il Local Arm hanno contribuito a modificare tale concezione. I masers sono dei corpi celesti, tipicamente all’interno di nubi molecolari, il cui nome è un acronimo che significa “amplificazione di microonde per effetto di emissione stimolata di radiazione”. In seguito ad una collisione oppure per via di irraggiamento esterno, alcuni composti come acqua (H2O), metanolo (CH3OH) o radicali idrossili (OH) vengono “pompati” dallo stato energetico fondamentale fino a popolare un livello metastabile, da cui decadono successivamente su uno di energia inferiore emettendo radiazione con basse frequenze, le microonde. Nello spettro di emissione di questi oggetti le righe che evidenziano tale fenomeno risultano essere molto strette, adatte perciò per accurate misurazioni. Il metodo della parallasse trigonometrica (Figura 2) consiste nel registrare la collocazione dell’oggetto considerato rispetto allo sfondo celeste da due posizioni differenti dell’orbita terrestre a distanza di 6 mesi l’una dall’altra. In questo modo, nota la distanza (d) Terra-Sole (pari ad 1 UA) e l’angolo A sotteso dall’oggetto, si può ricavare la distanza oggetto-Sole (x), mediante la formula seguente: x=d/tangA

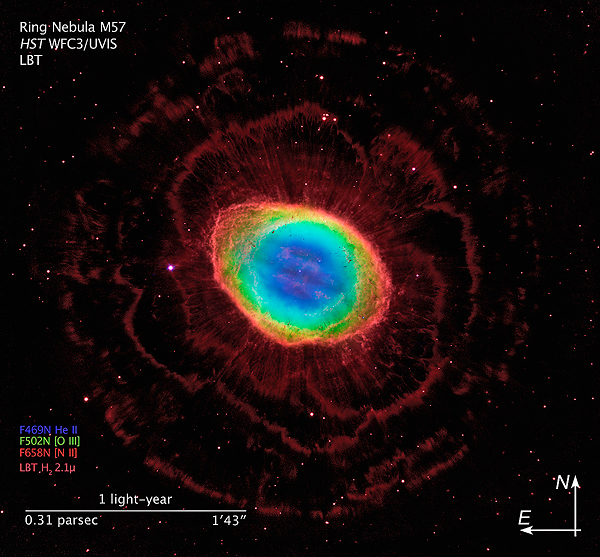

Ring Nebula (Messier 57)

Ring Nebula (Messier 57)

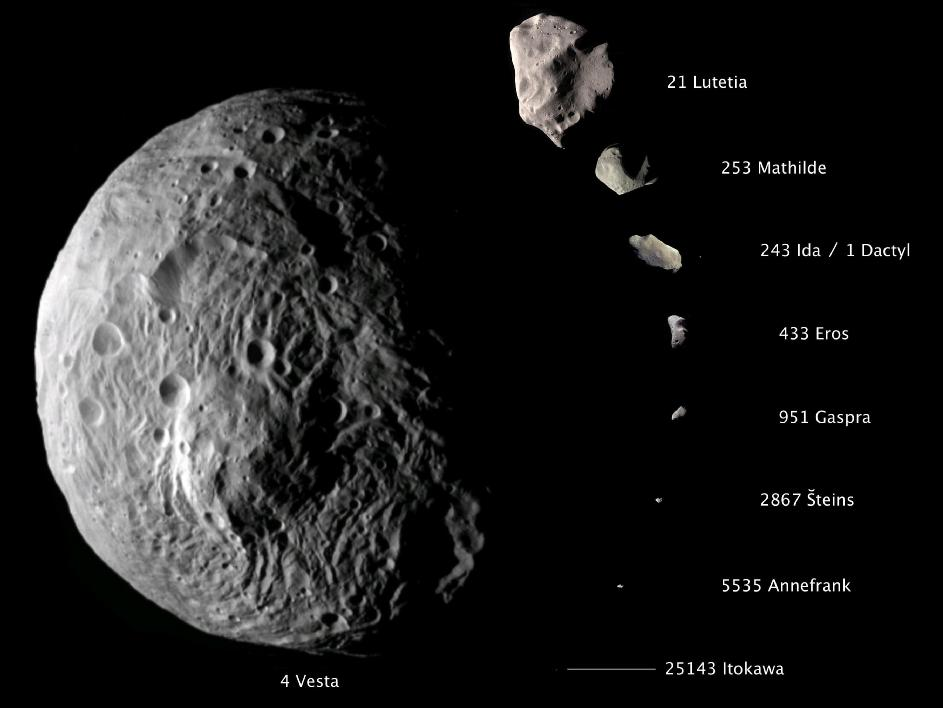

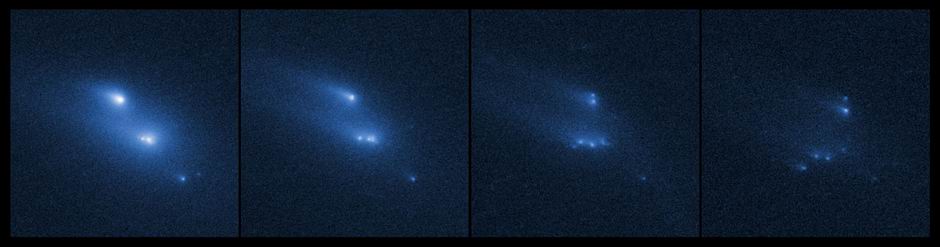

Queste lacune coincidono con orbite fortemente caotiche situate in corrispondenza di valori del semiasse maggiore orbitale che portano ad una ripetizione delle posizioni relative di Sole, Giove e dell’asteroide. Ad esempio, una lacuna di Kirkwood è situata in corrispondenza di orbite caratterizzate da un periodo di rivoluzione pari ad 1/3 di quello gioviano. Questa lacuna si trova ad una distanza di 2.5 UA e in essa un eventuale asteroide, ogni tre rivoluzioni, si troverebbe nella stessa posizione di Giove. Questo dà luogo ad una risonanza di moto medio che produce un aumento della forza di Giove. Il povero asteroide che si trova a passare da questa regione viene espulso e immesso in un orbita differente tipicamente caratterizzata da un periodo minore e quindi più vicina a noi. Esistono poi due gruppi di asteroidi che si muovono in sincronia con Giove, lungo la sua stessa orbita. Questi asteroidi sono chiamati Troiani, una parte di essi precede Giove mentre l’altra lo segue.

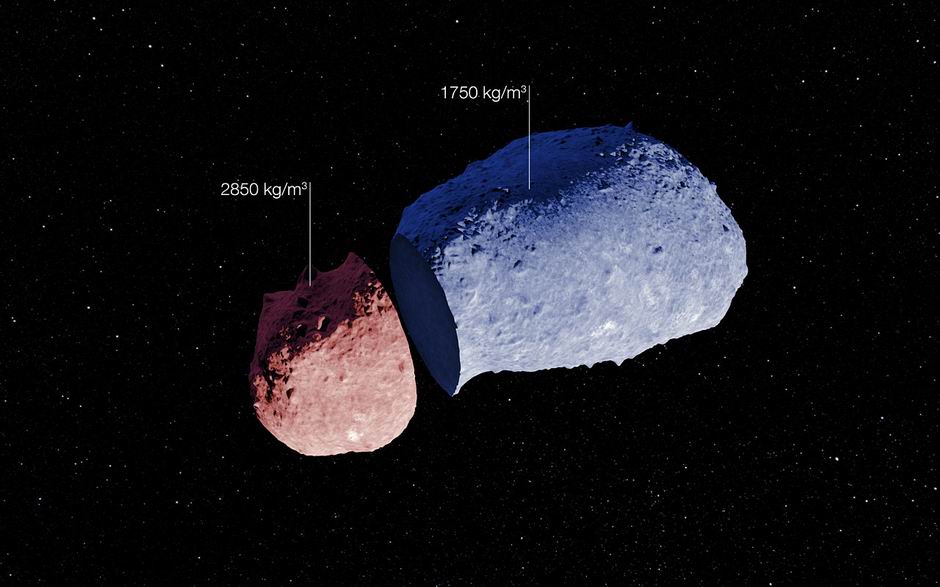

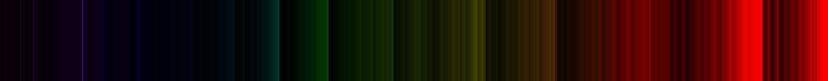

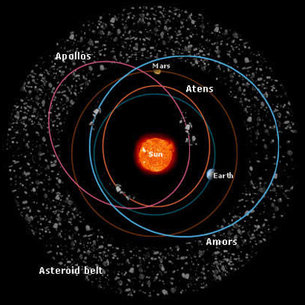

Queste lacune coincidono con orbite fortemente caotiche situate in corrispondenza di valori del semiasse maggiore orbitale che portano ad una ripetizione delle posizioni relative di Sole, Giove e dell’asteroide. Ad esempio, una lacuna di Kirkwood è situata in corrispondenza di orbite caratterizzate da un periodo di rivoluzione pari ad 1/3 di quello gioviano. Questa lacuna si trova ad una distanza di 2.5 UA e in essa un eventuale asteroide, ogni tre rivoluzioni, si troverebbe nella stessa posizione di Giove. Questo dà luogo ad una risonanza di moto medio che produce un aumento della forza di Giove. Il povero asteroide che si trova a passare da questa regione viene espulso e immesso in un orbita differente tipicamente caratterizzata da un periodo minore e quindi più vicina a noi. Esistono poi due gruppi di asteroidi che si muovono in sincronia con Giove, lungo la sua stessa orbita. Questi asteroidi sono chiamati Troiani, una parte di essi precede Giove mentre l’altra lo segue. Come possiamo notare in figura, gli Atens nel loro cammino attorno al Sole, incrociano l’orbita terrestre. Hanno un semiasse maggiore orbitale inferiore a 1 UA, quindi per la maggior parte del tempo si trovano all’interno dell’orbita terrestre. Gli asteroidi della popolazione Apollo, al contrario, trascorrono più tempo al di fuori dell’orbita terrestre ma quando si avvicinano al perielio incrociano anch’essi l’orbita terrestre per passare al suo interno. Gli Amor, invece, non intercettano mai l’orbita terrestre durante il loro cammino. Essi, infatti, al perielio vengono a trovarsi ad una distanza dal Sole compresa tra 1.017 e 1.3 UA, maggiore pertanto della distanza Terra-Sole, ma non per questo sono meno pericolosi. Tutti questi oggetti evolvono in maniera caotica quindi la loro differenziazione in gruppi può essere meno netta. In base ad analisi spettrali la popolazione asteroidale è stata suddivisa in differenti classi tassonomiche di cui ricordiamo le più numerose che sono le classi S, C, P, D ed M. Gli asteroidi appartenenti alla classe S rivelano la presenza di silicati e presentano un’albedo di gran lunga maggiore rispetto agli asteroidi di classe C. inoltre, hanno semiassi maggiori con valori compresi tra 2 e 2.5 UA dal Sole, mentre gli asteroidi della classe C raggiungono una distanza massima di 3.1 UA. All’interno della fascia principale predominano i corpi di classe S. Si tratta di un gruppo variegato che comprende sia corpi che hanno attraversato una fase di fusione, sia corpi che non sono mai stati allo stato fuso. Gli asteroidi più vicini a Marte sono composti prevalentemente da materiali rocciosi mescolati con ferro, mentre quelli situati esternamente e quindi più prossimi a Giove sembrano tutti corpi primitivi con composizione abbastanza simile a quella della nebulosa primordiale dalla quale ha avuto origine l’intero Sistema Solare. Questi oggetti appartengono alle classi C, P e D.

Come possiamo notare in figura, gli Atens nel loro cammino attorno al Sole, incrociano l’orbita terrestre. Hanno un semiasse maggiore orbitale inferiore a 1 UA, quindi per la maggior parte del tempo si trovano all’interno dell’orbita terrestre. Gli asteroidi della popolazione Apollo, al contrario, trascorrono più tempo al di fuori dell’orbita terrestre ma quando si avvicinano al perielio incrociano anch’essi l’orbita terrestre per passare al suo interno. Gli Amor, invece, non intercettano mai l’orbita terrestre durante il loro cammino. Essi, infatti, al perielio vengono a trovarsi ad una distanza dal Sole compresa tra 1.017 e 1.3 UA, maggiore pertanto della distanza Terra-Sole, ma non per questo sono meno pericolosi. Tutti questi oggetti evolvono in maniera caotica quindi la loro differenziazione in gruppi può essere meno netta. In base ad analisi spettrali la popolazione asteroidale è stata suddivisa in differenti classi tassonomiche di cui ricordiamo le più numerose che sono le classi S, C, P, D ed M. Gli asteroidi appartenenti alla classe S rivelano la presenza di silicati e presentano un’albedo di gran lunga maggiore rispetto agli asteroidi di classe C. inoltre, hanno semiassi maggiori con valori compresi tra 2 e 2.5 UA dal Sole, mentre gli asteroidi della classe C raggiungono una distanza massima di 3.1 UA. All’interno della fascia principale predominano i corpi di classe S. Si tratta di un gruppo variegato che comprende sia corpi che hanno attraversato una fase di fusione, sia corpi che non sono mai stati allo stato fuso. Gli asteroidi più vicini a Marte sono composti prevalentemente da materiali rocciosi mescolati con ferro, mentre quelli situati esternamente e quindi più prossimi a Giove sembrano tutti corpi primitivi con composizione abbastanza simile a quella della nebulosa primordiale dalla quale ha avuto origine l’intero Sistema Solare. Questi oggetti appartengono alle classi C, P e D.